Im Herzen des Saronischen Golfs, dort, wo das azurblaue Wasser zwischen Piräus und Salamis glitzert, liegt Psyttalia – eine unscheinbare Insel, die in der Geschichte Griechenlands immer wieder ihre Spuren hinterlassen hat. Heute dominiert hier die größte Kläranlage Griechenlands, doch ihre Vergangenheit ist von antiken Schlachten, mythischen Opfern und kulturellen Transformationen durchdrungen.

Von HB-Redakteurin Sabrina Köhler

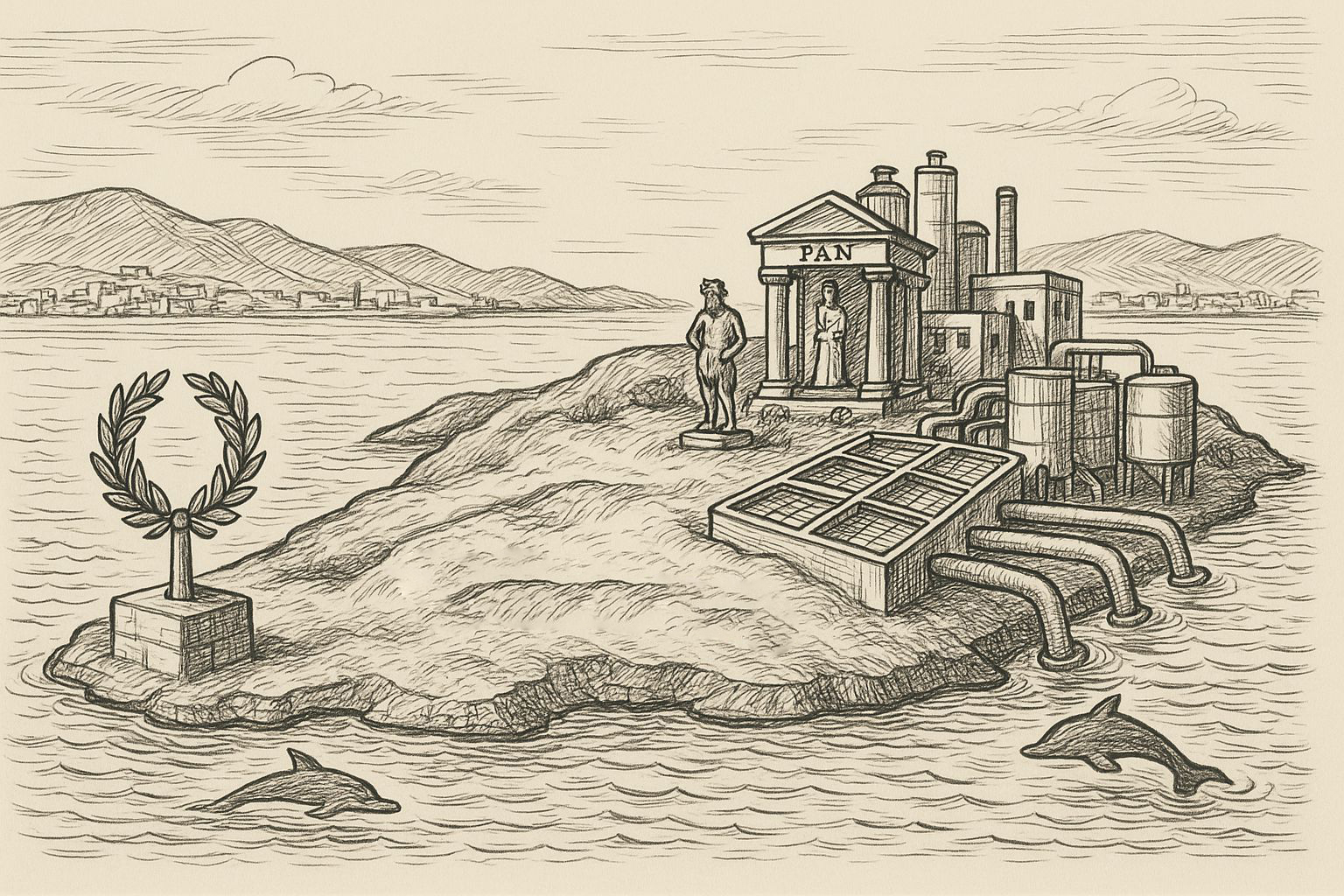

Geschichte – Psyttalia, die kleine unbewohnte Insel im Herzen des Saronischen Golfs, ist mehr als eine technische Infrastruktur: Sie ist ein Ort, an dem sich Jahrtausende griechischer Geschichte, Mythos und modernster Umwelttechnik überlagern. Einst unter dem Namen Lipsokoutali bekannt, wandelte sich ihr Antlitz im Laufe der Zeit – sprachlich, geographisch und funktional – von einem winzigen, scheinbar unscheinbaren Stück Kalkstein und Lehm zu einem der bedeutendsten Orte der Abwasserreinigung Europas. In diesem Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Gegenwart offenbart sich Griechenlands Fähigkeit zur Bewahrung seines Erbes und gleichzeitigen Anpassung an globale ökologische Erfordernisse.

Dass Psyttalia heute für Athener Abwässer steht, ist das Ergebnis eines tiefgreifenden Wandels, der nicht in Isolation vollzogen wurde, sondern in der Fortführung einer fast mythischen Spur, die bis in die klassische Antike zurückreicht. Im Jahr 480 v. Chr. wurde die Insel durch die Ereignisse der Schlacht von Salamis historisch bedeutsam: Die persische Flotte hatte dort Stellung bezogen und 400 ihrer Soldaten stationiert, mit dem Auftrag, fliehenden verbündeten Schiffen Beistand zu leisten und anlandende feindliche Mannschaften zu bekämpfen. Als jedoch die griechische Flotte die persische Streitmacht schlug, kehrte sich das Schicksal der Insel. Die Griechen umringten Psyttalia mit ihren Schiffen, beschossen die dortigen Perser mit Stein- und Pfeilhagel, und unter Führung von Aristeides von Athen setzte man Athener Hopliten auf der Insel ab. Die verbleibenden persischen Soldaten wurden bis auf einige Adlige, darunter laut antiken Berichten drei Söhne der Schwester Xerxes’ I., getötet oder gefangen genommen. Auf Anordnung des Sehers Euphrantides wurden diese Gefangenen dem Dionysos Omestos geopfert, eine Handlung, die mythologisch aufgeladen und symbolisch für den Sieg der Griechen über die fremde Invasionsmacht stand. Plutarch berichtet, dass auf Psyttalia ein Siegeszeichen errichtet wurde; Grundmauern, die zu dieser Darstellung passen, fanden sich auf der nordwestlichen Halbinsel, Belege dafür, dass die Insel als Ort erinnernder Symbolik und Kultpraxis diente. Der Kult um den Gott Pan und die Entdeckung schwarz glasierter sowie römischer Keramikscherben deuten darauf hin, dass Psyttalia von der klassischen Zeit bis in die römische Epoche als Pilgerort besucht wurde. In der Frühbyzantinischen Zeit, im 6. bis 7. Jahrhundert, entstand dort sogar eine Siedlung, die in der langen Schicht der Nutzung und Bedeutung eine weitere Facette dieses Ortes darstellt.

Die Insel selbst trug im Lauf der Jahrhunderte unterschiedliche Namen. Bis ins 12. Jahrhundert hinein war sie als Psyttalia bekannt, ein Name, der sich vermutlich vom griechischen „psytt-allos“ ableitet und wörtlich „vom Meer ausgespuckt“ bedeutet – eine poetische und bildhafte Charakterisierung ihres Entstehens oder ihrer Lage. Unter fränkischer Herrschaft setzte sich die Bezeichnung Lipsokoutali durch, was in der volksetymologischen Deutung „Löffelchen“ bedeutete und auf eine damals wahrgenommene Form der Insel anspielte. Andere Interpretationen gehen davon aus, dass aus dem fränkischen „Le Psyttalia“ über die Jahrhunderte das heutige Lipsokoutali wurde. Erst im 20. Jahrhundert erfuhr die Insel eine Rückbenennung und erhielt ihren antiken Namen zurück – ein Vorgang, der exemplarisch ist für die Wiederaneignung und bewusste Pflege griechischer historischer Identität im modernen Griechenland.

Im 19. Jahrhundert wurde Psyttalia erneut eine Bühne menschlicher Geschichten, als sie als Begräbnisstätte diente. 1835 fand Louise von Armansperg, die Tochter des griechischen Regierungschefs Joseph von Armansperg, im Norden bei dem Leuchtturm von Nisos Psyttalias ihre letzte Ruhestätte. Auf der Halbinsel fanden und finden sich heute noch vier Grabmäler aus dieser Epoche, darunter das von Michel-Joseph-Guillaume de Rabaudy, dessen Grab von einem Obelisken gekrönt wird, sowie die Denkmäler des Franzosen Theodore-Thomas Vrenière und des Engländers Samuel Ragg. Ein weiteres Grab weist keine Inschrift mehr auf. Die Insel war im 20. Jahrhundert auch Standort eines Marinegefängnisses, das bis zur Mitte des Jahrhunderts in Betrieb war. Die systematischen archäologischen Untersuchungen durch Vasilios Petrakos im Jahr 1986 führten zur weiteren Sicherung und Deutung der vielfältigen historischen Schichten der Insel.

Mit dem Beginn der 1990er Jahre begann auf Psyttalia ein neuer Abschnitt, in dem antike Erinnerung und moderne Umwelttechnik auf einer geografischen Bühne zusammentrafen, die einst von Persern, Griechen und Pilgern genutzt wurde. Um die dramatischen Umweltprobleme im Großraum Athen anzugehen, wurde die Insel vollständig transformiert. Im Norden der Insel wurde eine kleine Bucht mit zwei Millionen Kubikmetern Aushubmaterial aufgefüllt, um Raum zu schaffen für die Errichtung einer Kläranlage – KELPS, die das Abwasser einer Metropolregion mit rund 5,6 Millionen Einwohnern behandeln sollte. Die topographische Gestalt der Insel veränderte sich durch diese Eingriffe deutlich; das ursprüngliche Profil, das den Namen Lipsokoutali inspiriert hatte, ist durch künstliche Erweiterungen und Auffüllungen im Norden und Südosten heute nicht mehr das gleiche.

Die Geschichte des Ausbaus dieser Anlage ist ein Spiegelbild der ökologischen Herausforderungen, denen Griechenland, Europa und die Welt gegenüberstehen. Bis 1994 wurde ein Großteil des häuslichen und industriellen Abwassers Athens unbehandelt in das Meer geleitet, was zu gravierenden chemischen und bakteriellen Belastungen des Saronischen Golfs führte. Die Fertigstellung der Phase A im Jahr 1994 – der sogenannten Primärstufe – führte zu einer Senkung der Schadstoffbelastung um etwa 35 Prozent. Diese erste Aufrüstung umfasste die grundlegende mechanische Vorbehandlung, Filterung, Entsandung, Vorklärung sowie anaerobe Aufbereitung und mechanische Entwässerung des Klärschlamms. Das behandelte Wasser wurde in einer Tiefe von 64 Metern über Pipelines rund 2.000 Meter vor der Küste entsorgt.

Die Anforderungen der europäischen Umweltgesetzgebung, insbesondere im Hinblick auf die strengeren Grenzwerte für Stickstoff, führten zur nächsten großen Etappe: Phase B. Im Sommer 2004, nach einer von der Europäischen Union geförderten Umrüstung im Umfang von 200 Millionen Euro, wurde die sekundäre biologische Stufe in Betrieb genommen. Damit konnte die Belastung durch Schadstoffe um 93 Prozent reduziert und durch tertiäre Behandlung die Stickstoffkonzentrationen um 80 Prozent gesenkt werden. Die Schaffung dieser biologischen Reinigungsstufe erforderte umfangreiche Erdarbeiten: Vier Millionen Kubikmeter Boden wurden bewegt, um Platz für die großen Belebungsbecken bzw. Bioreaktoren von 9,4 Metern Höhe zu schaffen. Durch die neue, in sich geschlossene biologische Behandlung konnten organische Verbindungen sowie Stickstoff- und Phosphorverbindungen effizient entfernt werden. Die Umweltqualität des Saronischen Golfs verbesserte sich infolgedessen erheblich, nicht nur in messbaren Werten, sondern auch im langsam wieder erwachenden Bewusstsein für die Bedeutung sauberer Gewässer in einer Region, die seit der Antike über den Seeweg verbunden, bedroht und doch lebensnotwendig war.

Ein weiterer kritischer Abschnitt im Betrieb der Anlage war die Handhabung des anfallenden Klärschlamms. Täglich fielen rund 800 Tonnen an, die früher zum Teil auf Deponien wie jener von Ano Liossia gebracht, zuletzt jedoch auf dem Inselgelände zwischenlagerten. Diese Zwischenlagerung stellte nicht nur ein medizinisches und ökologisches Risiko dar, sondern verstieß zugleich gegen die europäische Gesetzgebung. Die Lösung kam mit der Errichtung einer thermischen Klärschlammtrocknungsanlage, die seit September 2007 betriebsbereit ist und ebenfalls mit EU-Mitteln unterstützt wurde. Die Anlage umfasst vier Trocknungslinien mit einer Gesamtleistung von 34,5 Tonnen Wasserverdampfung pro Stunde – das entspricht 300 Tonnen getrocknetem Schlamm pro Tag. Bei der Konstruktion wurde darauf geachtet, Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit zu vereinen: Bis zu 80 Prozent des Energiebedarfs werden durch Kraft-Wärme-Kopplung zurückgewonnen, die durchschnittlich benötigte thermische Energie beträgt 917 Kilowattstunden pro Tonne verdampften Wassers. Die nachgeschaltete Geruchsbehandlung sowie die regenerative Nachverbrennung der Abgase minimieren Emissionen, bevor die verbleibenden getrockneten Schlämme zum Festland transportiert und ordnungsgemäß entsorgt werden.

Die Kläranlage auf Psyttalia zählt heute zu den größten ihrer Art weltweit und zur zweitgrößten in Europa. Sie reinigt nicht nur kommunale, sondern auch vorbehandelte Industrieabwässer aus dem Athener Großraum; eine Million Kubikmeter pro Tag, also rund zwölf Kubikmeter pro Sekunde, können bewältigt werden. Bereits im Jahr 2006 lag die durchschnittliche Reinigungsmenge bei 705.000 Kubikmetern täglich. Die Anlage wurde gestaltet, um den Anforderungen der EU-Richtlinie zur Abwasserbehandlung – mit Blick auf das Zieljahr 2020 – gerecht zu werden und so eine nachhaltige Grundlage für die Wiederherstellung und den Schutz der maritimen Umwelt im Saronischen Golf zu schaffen.

Vor dem Hintergrund der jahrtausendelangen Nutzung der Gewässer rund um Salamis und Piräus, von Seestreitkräften der Antike über Pilger und mittelalterliche Herrscher bis hin zu modernen Umweltexperten, erhält die Entwicklung Psyttalias eine besondere Bedeutung: Hier wird nicht nur Wasser gereinigt, sondern auch ein Stück griechischer Verantwortung gegenüber dem Meer sichtbar gemacht. Die strategische Planung sieht vor, dass der Ausbau der Anlage bis 2026 weiter vorangetrieben wird. Im Anschluss daran soll die Saronische Bucht schrittweise in einen Zustand zurückgeführt werden, der sie für Fischfang und Freizeitaktivitäten wieder nutzbar macht – ein Ziel, das der Vision eines Meeres, das nicht nur als Kulisse, sondern als lebendiger Teil griechischer Kultur und Ökologie verstanden wird, entspricht.

So schließt sich ein Kreis: Aus dem „vom Meer ausgespuckten“ Felsen, der in der Antike als Zeuge großer Auseinandersetzungen diente, wurde ein Ort der Reinigung und Erneuerung, an dem griechisches Erbe und moderne ökologische Notwendigkeit eine neue, komplexe Einheit bilden. Psyttalia steht heute als Symbol für die Verbindung von Erinnerung und Zukunft, als historischer Mahner und technisches Bollwerk im Dienste des Meeres, das seit jeher Quelle des Lebens, Schauplatz von Konflikten und Brücke zwischen den Zeiten ist. (sk)