An der Ostküste der Insel Salamis, wo das Ägäische Meer in sanften Zügen an Land schlägt und Olivenbäume im warmen Licht der Sonne raunen, liegt ein unscheinbarer Ort mit einem Namen, der in der Geschichte Griechenlands widerhallt: Chalioti. Dieser kleine Ortsteil von Peristeria scheint heute in stiller Zurückhaltung zu leben, doch unter seinen Hügeln und Steinen schlägt das Herz einer lange vergangenen Epoche – jener der Mykener, deren Schatten bis in unsere Gegenwart reichen.

Von HB-Redakteurin Sabrina Köhler

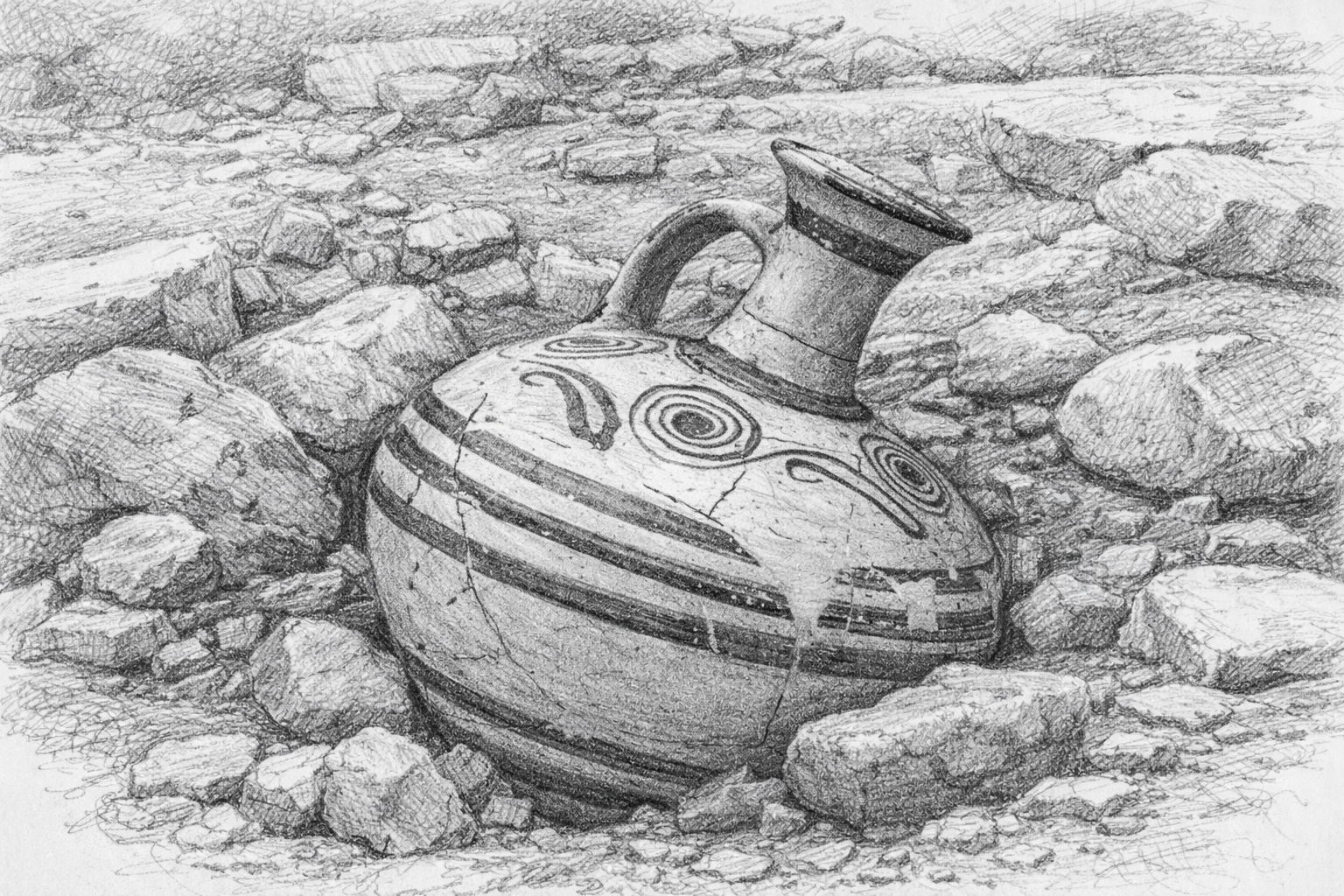

Reisen – Es war im Jahr 1950, als der amerikanische Archäologe David Moore Robinson in wissenschaftlichen Kreisen für Aufsehen sorgte. Er berichtete vom Erwerb eines Hortfundes, dessen Herkunft auf ein mykenisches Kammergrab auf der Insel Salamis zurückgeführt wurde. Der Hort bestand aus fünf charakteristischen Gefäßen aus der Späthelladischen Zeit, datiert in die Perioden SH II–III: eine Tasse mit Henkel, ein Vaphio-Becher, eine Bügelkanne, eine Amphore sowie eine Oinochoe. Doch nicht nur Keramik offenbarte sich dem Blick des Archäologen, sondern auch zehn Tonfiguren – sieben der sogenannten Phi- und drei der Psi-Figuren, deren markante Form den Gelehrten schon seit Jahren Hinweise auf rituelle oder kultische Praktiken der Mykener liefert.

Es war diese Spur, die den griechischen Archäologen Efthymios Mastrokostas neun Jahre später nach Chalioti führte. Im Jahr 1959 begann er mit Rettungsgrabungen an jenem Ort, an dem der leise Verdacht Robinsons seine Wurzeln geschlagen hatte. Und tatsächlich – Mastrokostas entdeckte eine Gruppe von drei Kammergräbern, verborgen unter der Erde, umhüllt vom Mantel der Jahrtausende. Ihre Entstehung wird in die spätmykenische Phase SH IIIA1–B1 datiert, also in das 14. bis 13. Jahrhundert vor Christus – eine Zeit, in der Mykene, Tiryns und Pylos als Zentren einer frühgriechischen Hochkultur erblühten und deren Einfluss weit über das Ägäische Meer hinaus reichte.

Was unter der Erde zum Vorschein kam, war mehr als bloße Archäologie. Es waren Stimmen aus der Vergangenheit, gebannt in kunstvolle Gefäße, in zwei Rhyta mit ösenförmigem Griff, die auf die Zeit SH III A2 spät verweisen. Auch ein Siegel aus Steatit – graubraun bis schwarz – kam im zweiten Kammergrab ans Licht. Es ist ein stiller Zeuge eines Lebens, das längst vergangen, doch in Fragmenten bewahrt ist. Die Funde, die heute im Archäologischen Museum von Salamis ausgestellt sind, erzählen nicht nur von Begräbnisriten, sondern auch von dem Glauben, der die Toten begleitete, von der Kunstfertigkeit der Töpfer und von der tief verwurzelten Spiritualität einer frühen griechischen Kultur.

Chalioti mag heute ein stilles Dorf sein, doch unter seinem Boden ruht das Gedächtnis einer Welt, die einst das Fundament der griechischen Identität bildete. Die mykenische Kultur, deren Zeugnisse über das ganze griechische Festland und die Ägäisinseln verteilt sind, wirkt in den Formen und Symbolen ihrer Funde bis heute nach. Die Kammergräber von Chalioti sind ein lebendiger Beweis dafür, dass selbst an den abgelegensten Orten der Hauch von Geschichte weht – getragen von der Erde, dem Wind und dem stillen Gedenken jener, die einst hier lebten, starben und bestattet wurden. (sk)